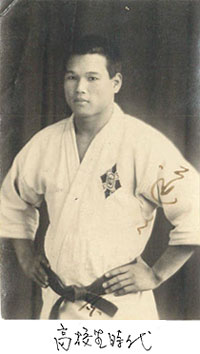

「古武士(もののふ) 第4話 逃亡の後処理」

2014年3月14日

愛媛県の八幡浜にほど近い、川之石から山越えをして安太郎と伯は

ひっそりと帰宅した。 ひっそりと、と言っても町では大騒ぎとなっていた。

町のヒーローが突然失踪したのだ。

帰ったからと言ってそのままではいられない。いろいろと後始末が必要だ。

まずは八幡浜高校へと出向く。 処分は当然の「退学」である。

その足で柔道部へ行く。伯を恐れる部員たちは伯が抜けることに対し何も言えなかった。

ただ、団体戦のみだった当時、強い「大将」が抜けて栄光の夢は途絶えた。

しかしボート部ではそうは行かなかった。

何人かで漕ぐボートはバランスを考慮して構成されている。

一人欠けるととんでもなく不利になっていくのだ。

部室で十数人の部員全員にぼこぼこに殴られた。

伯はなされるままじっと我慢した。

伯はその夜ビールを2ケース(40本)飲んだが酔えなかったと言っていた。

酔う酔わないの問題ではなく、よくそれだけの量が呑めたなあ~と愚息は聞きながら思った。

ただ嘘をつかない道上の事だ。本当のことだろう。そしてよほど悔しかったのだろう。

愚息の雄峰の逃亡はスウェーデン経由で日本に帰る予定だったが、

パスポートに20歳未満は父親の許可が必要であった為日本に帰国出来なかった。

母の居たパリに1日滞在したのちリセ(中高等学校)の紹介者ボルドーのRobert家 (ロベール)家へ挨拶に行った。その足で道上に森に連れていかれ、30分父伯の両手で叩かれた。顔は赤く染まり、紫色に腫れ、血が滴り落ちていた。

父伯に会うと必ず叩かれていた雄峰なので叩かれることには慣れていたが、とにかく父が凄く怖かった。もの凄い形相で「どうしようもない愚息」にもの凄く腹を立てていた。

道上の一番弱い所を突かれた。そうだ道上の顔を潰したのだった。

そのあとリセを紹介してくれたRobert さんの所で3日間静養した。

腫れた顔で帰って来た愚息にロベールさん達は特に驚きもせず当然だと言わんばかりの目線だった。道上伯の息子がタダで済むとはだれも思っていなかった。

しかもビールに代わるものは用意されなかった。

ところがその数週間後、雄峰は国家試験にまぐれ合格した為、とうとう日本に帰る許しが出た。実際はAlain Robert (ロベール家長男アラン)が試験会場の窓側で口パクで答えを教えてくれていたおかげだった。

父伯の話に戻そう。

八幡浜高校を退学になった後、吉田中学(現高校)に編入することとなる。

前から伯の柔道の実力に目を付けていた赤松先生が特別配慮で編入を成功させる。

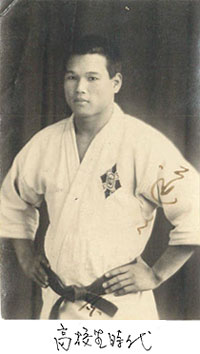

彼は伯の13歳の時の昇段審査から目を付けていたらしい。

編入試験には、赤松先生の息が掛かっている各学科の先生たちが当日そばに付いていて、答えがわからない問題は、そっと正解部分に指を差し又は正解を指で書き答えを教えてくれたそうだ。こうして吉田中学柔道部を強くしようとする赤松先生に教授される事となる。

それからは柔道の猛練習が始まった。

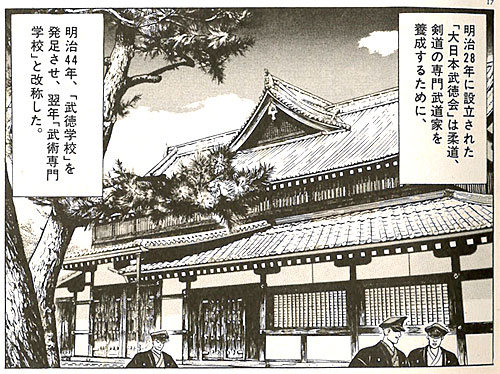

赤松はただの柔道家ではなかった。日本最強の大日本武道専門学校師範栗原先生の弟子でもあったため、地方では珍しい柔道実力者だった。

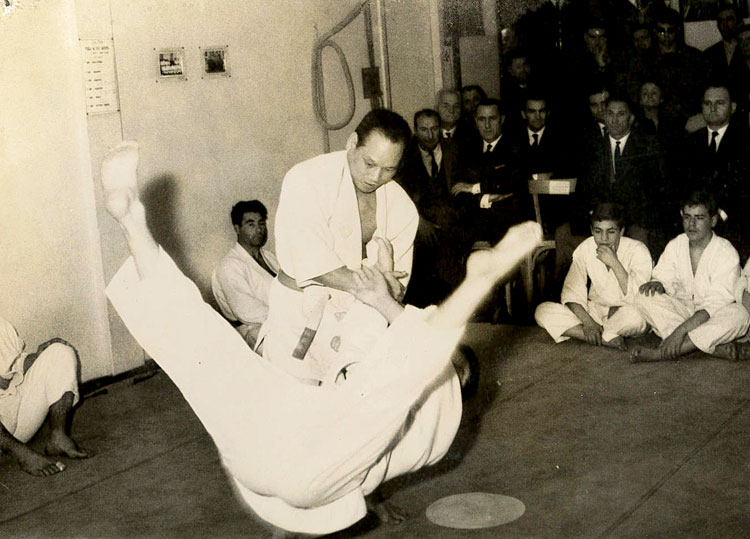

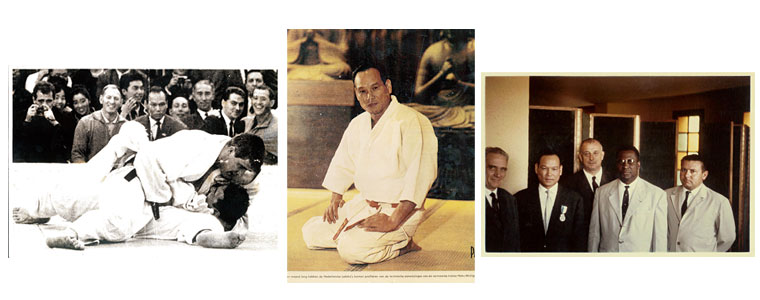

伯は赤松先生に立っては投げられ立っては畳に投げつけられ、先生の千変万化の立ち技で畳にのめり込むかのごとく何百回も投げられ、絞められ、抑え込まれたそうだ。

いささかの自信が有った伯も自分がいかにまだまだ未熟かと言う事を思い知らされた。

普通科から商業中学への編入のため今まで習った事のない科目が多く、猛勉強も余儀なくされた。夜はろうそくを立てての猛勉強。

ペン先を喉に当て、眠るとペンが喉に食い込む様にして眠気と闘ったそうだ。

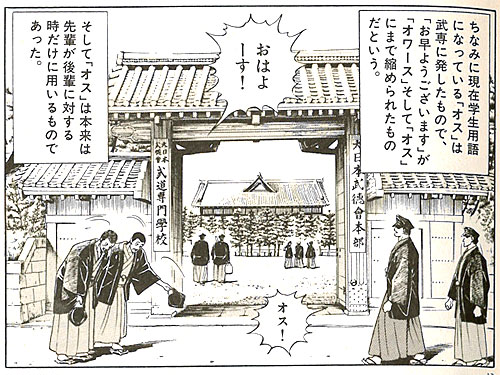

当時の柔道を少し説明させて頂くと、剛腕スポーツ選手のJUDO ではなく、形(かた)の勉強とともにいかに勝つかという試練が有った。当時は個人戦というものがなかった。俺が勝った!どうだ参ったか!などと言う今の勝利アピールなど無い。

個人顕示ではなくひたすら団体戦の勝負のみであった。

立ち技だと極端な実力差が無い場合、その日の体調運に左右される場合が有った。だから中学、高校では実力がいかん無く発揮する寝技を徹底的に鍛え上げられ、猛練習に励んだ。寝技は練習がものを言う。

現在の様に柔道を知らない審判員の多い昨今では、すぐに「待て」や「指導」などと言う訳の分からない判定が下るが、寝技ほど実力を分けるものは無い。現在は寝技が出来る日本柔道家は少ない。

当時皆地元の期待を背負い、威信をかけて戦っていた。

道上伯がインターハイ予備の団体戦で当たった大将戦の相手が「はじめ」の声が掛かったと同時に逃げ回った。

あげく当時2本取らなければ勝ちに成らなかった中、時間稼ぎに俯せに寝た。攻めあぐんだ伯はその相手を絞めに行った。

首に手を差し入れたその指に相手はかみついた。血が滴り落ちてきたため伯は思わず手を離した。技は解けた。

相手は必死の形相で「おらも母校の為に戦っているのじゃ。勘弁してくれ。こらえてくれ。おらも責任が有るのじゃ」と目を潤ませ、低い声でそう言った。

この試合はこうして引き分けに終わってしまった。

そしてこの年は例外的にこの県から二つの学校がインターハイに出る事になった。

次回は「真の柔道」を。

|

【 道上 雄峰 】

幼年時代フランス・ボルドーで育つ。

当時日本のワインが余りにもコストパフォーマンスが悪く憤りを感じ、自身での輸入販売を開始。 |

それからは柔道の猛練習が始まった。

それからは柔道の猛練習が始まった。  現在の様に柔道を知らない審判員の多い昨今では、すぐに「待て」や「指導」などと言う訳の分からない判定が下るが、寝技ほど実力を分けるものは無い。現在は寝技が出来る日本柔道家は少ない。

現在の様に柔道を知らない審判員の多い昨今では、すぐに「待て」や「指導」などと言う訳の分からない判定が下るが、寝技ほど実力を分けるものは無い。現在は寝技が出来る日本柔道家は少ない。  それを見ていた弟伯はよほど亀義が良い暮らしをしているのだろうとアメリカの生活に夢を膨らます。

それを見ていた弟伯はよほど亀義が良い暮らしをしているのだろうとアメリカの生活に夢を膨らます。 神戸を逃げ出してからは場所を変え、大阪の船宿に潜んで 好い船長探しに明け暮れた。

神戸を逃げ出してからは場所を変え、大阪の船宿に潜んで 好い船長探しに明け暮れた。  ただ当時の土地はほとんどが山を開墾して作ったため、土壌は石ころが多く、雨が降るとぬかるんで路肩が崩れてしまう。急勾配の斜面を蛇行するような農作業用の細道。

ただ当時の土地はほとんどが山を開墾して作ったため、土壌は石ころが多く、雨が降るとぬかるんで路肩が崩れてしまう。急勾配の斜面を蛇行するような農作業用の細道。 天秤棒を肩に掛け、荷物無しで登るのでさえ困難な急勾配を走って登り、みかんを積んで走って降りる。

天秤棒を肩に掛け、荷物無しで登るのでさえ困難な急勾配を走って登り、みかんを積んで走って降りる。 道上伯が強かったのは 父安太郎の生き方によることが多かったと思われる。

道上伯が強かったのは 父安太郎の生き方によることが多かったと思われる。