私と柔道、そしてフランス… -「第十話 大学時代(その五)」 -

早大柔道部OB

フランス在住

「第十話 大学時代(その五)」

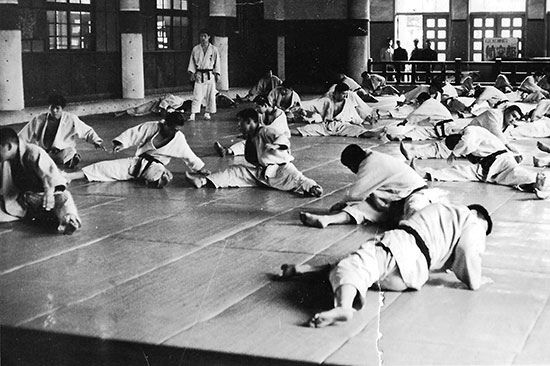

1962年(昭和37年)4月、いよいよ重責を負って主将としての第一歩を踏みだしました。

それまでは、ほとんどすべてにおいて、自分自身を中心に考えていればよかったのですが、100名を越える部員を抱える伝統の部を任されるとなると、そうはいきません。入部動機も部活動についての考え方も異なる部員をまとめて引張ってゆかねばなりません。時には、自分を捨てて...。

そして、中学から始まった柔道部生活9年の経験から、毎日の厳しい稽古こそが柔道修業の本来の目的「心身の鍛錬・修養」に近づく方法であると信じて疑いませんでした。ですので、毎日の稽古を盛りあげることだけを考え、悪化していた足首・膝の怪我をおして、みなの先頭に立ってただ懸命に稽古に専念しました。この私の必死の思いを支えてくれたのは、同期の20数人の仲間でした。

その結果、東京大会は準々決勝で、全国大会は3回戦で惜敗しましたが、選手それぞれが全力で戦ってくれた結果で、伝統の柔道部の名に恥じない戦い振りだったと今でも思っています。

この年の早慶戦は、私にとっては4年間の努力の総決算ともいえるものでした。

毎年11月に行われ、テレビ中継まであったこの早慶戦は、両校の選手・先輩にとってライバル意識がもっとも強く出る対抗戦です。他の試合で負けても、早慶戦は絶対に勝たねばならない!毎年、早慶戦が近づくと道場の雰囲気がガラッと変わったものです。また、早慶戦が終わると、柔道部の役員が交代するという、4年生にとっては文字通り最後の試合です。

他校からは、“早慶戦にうつつを抜かしているから、大きな大会で勝てないのだ”などと揶揄される所以なのですが。1年生の時には、敗戦の憂き目にあい、部員全員が坊主になったことを思い出します。

この頃の早慶戦は、25人対25人の勝抜き戦(注1)で、早稲田の大将は私で、慶応の副将・大将は、全国大会でも大活躍し、また、双子の選手として有名だった植村健次郎・剛太郎兄弟でした。一進一退の戦いの末、副将・大将を残して早稲田が勝ちました。3年連続の勝利でした。勝利が決まった瞬間、喜びというよりも、心地よい虚脱感に襲われたことを思い出します。4年間の肉体的・精神的負担が消えてゆく、素晴しい瞬間でした。

ところで、少々遡りますが、私を受け入れてくれることになった 「フランス文化センター」 と諸条件を詰めている最中に、それまでその存在すら知らなかった、学生柔道を通して日仏文化交流を推進しているという「日仏学生柔道協会(会長:正力松太郎)」から要請が来ました。フランス政府青年スポーツ局が招聘する第一号奨学生として渡仏するようにというのです。

当初、私はフランス国内の柔道界の状況には頓着していませんでしたが、このときから、フランス柔道界が抱える複雑な事情が少しづつ明らかになってきました。例えば、単なる柔道場と思っていた 「フランス文化センター」 は、実は、当時フランスに存在する三つの柔道連盟の一つであることや、それらがお互いに強く反目し合っていることなどでした。

この招聘の受け入れ先は、「フランス柔道連盟」で、フランス政府から唯一認められている組織だとのこと。「フランス文化センター」 とは正式契約寸前にあることを説明しても、そこで指導した経験があり、「日仏学生柔道協会」の役員でもあって複雑な状況に通じている早大柔道部出身の尾崎稲穂先輩と佐藤経一先輩とが善処する、との一点張り。

あくまでも“正式ルートでの渡仏”を半ば強制的に勧められました。

(注1)

勝ち抜き戦:対抗戦において勝者が連続して相手と戦うこと。引き分けの場合は、両者が引き下がる。この早慶戦の場合は、早稲田の三将(大将、副将に次ぐ選手)が慶応の大将・植村剛太郎君と引き分けて、早稲田の副将・大将は不戦となり、早稲田の勝利。

次回は「第十一話 大学時代(その六)」です。

|

【安 本 總 一】 現在 |

▲ページ上部へ