私と柔道、そしてフランス… - 第六十話 帰国命令 -

早大柔道部OB

フランス在住

- 第六十話 帰国命令 -

経営状態が最悪でも、我々フランス現地法人の社員の士気は変らず、また家族を含めた社員同士の絆、交流もかえって深まっていました。 ジュイ村の奥住さん宅や拙宅は千客万来でした。

ただ、そんな時でも、誰かが将来の不安や帰国問題を口にすると、その場は一挙にその話題一色になります。そのやり取りをジッと聞いていた人がいました。6歳にもならない娘・美代子です。

1974年の暮だったかに、急に何を言い出すのかと思ったら、忘れもしません、フランス語で(?!)「パパ、パパ、パパは日本に帰りたいのでしょう?遠いところでしょうけど、行ったって全然構わないのよ。悲しくなんかない」と言うではありませんか!

その数年前は、“フランス永住”をも考えていた私ですが、急激な状況の変化に伴い、私の気持ちも“帰国もあり得る”に微妙に移りつつあったことは事実です。しかし、それを口にしたことはなく、全てを見透しているような娘の言葉に大変驚かされました。何か、一気に私の気持ちの奥底にある“日本への想い”を引き出してくれたようでした。

このことから、何でも起りうる状態であることは承知していましたので、いざという時のために、あらゆるシチュエーションにおける身の振り方を真剣に考えるようになりました。結論のようなものも頭の中でひらめいてはいました。

ただ、普段の生活は相変わらずの営業活動で明け暮れ、当時は、CERCHAR(フランス石炭研究所)の核磁気共鳴装置(NMR)の大型機購入計画を追っていました。当装置のスペシャリストとして、またライヴァルであるヴァリアンのユーザーとして著名な機関です。

高度な研究内容で、ルエイユの展示場では手に負えないため、親しくなっていた石炭研究所の担当者を東京本社に招待して特殊なデモンストレーションを行うことになりました。1976年1月下旬に私が同行して行うことが決まっていました。

ところが、その直前の1975年暮、突然、私と奥住さんに“帰国命令”が出たのです。表向きには、“本社の海外事業部への転任”でしたが、いわゆる“肩たたき”・“口減らし”と私は受け取りました。

“ショックは無かった”と言うと嘘になりますが、前述のように、いざという時の心の準備はできていましたので、この通達を比較的冷静に受け取めることができ、翌日、退社の方向で考えている旨を会社に伝えました。

退社を考えた理由は、帰国後、与えられるであろう仕事に全く魅力を感じなかったことと、二人の子供を抱えた日仏家族が日本企業の中で生活していくのは、色々な意味で難しい問題を抱え、路頭に迷うのは必至との思いからでした。このことは、先に、帰国した上司や同僚、日本で生活する日仏カップルからの便りで認識していました。

一方、家内は、私がフランスで再就職することを望んでいたようですが、通算11年ほどのフランス滞在の経験から、日本企業/フランス企業何れでも、求人状況は絶望状態であることが分かっていました。

残された道は、フランスの企業で:

- 日本に、現地法人、支社/支店、連絡事務所の開設を期している企業

- すでに、現地法人、支社/支店、連絡事務所を持ち、自社の製品の拡売を期している企業

に就職するか、あるいは、フランス製製品(ファッション・グッズなど)の代理販売業を経営するかでした。

そこで、私が直ちに始めた作業は、在仏日本商工会議所から取り寄せた会員リストから、すでに日本に進出しているフランス企業、進出を希望していそうなフランス企業約100社書き出すことでした。

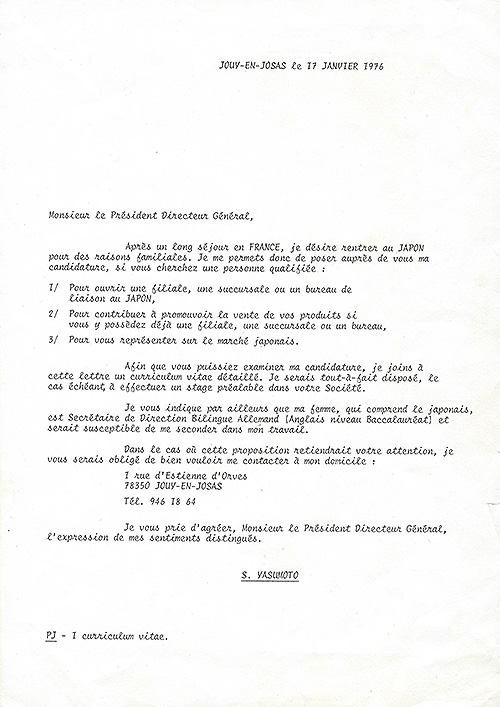

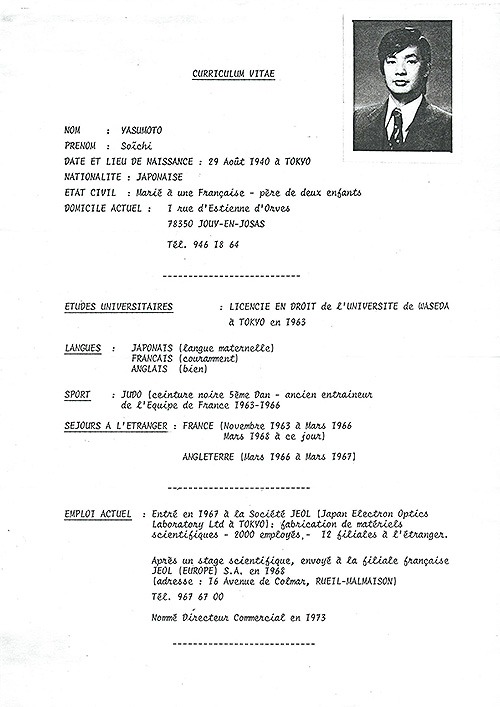

そして、これらの企業の社長と人事部長に送る目的で、家内の協力を得て、この下に添付した手紙と、当時のフランスではとても珍しい存在だった写真付き履歴書を用意しました。

|

|

【求職の手紙】 |

|

|

【写真付き履歴書】 |

この間、一時は諦めざるを得ないと思っていた「フランス石炭研究所」の東京デモンストレーションの実施と担当者に同行する許可が下りたのです。ここからの受注が今後のNMRの営業に多分に影響があると予見した、トップの英断だったと思います。また、私に退社の意向を翻意させるためもあったかも知れません。

そして、出発直前に前述の約200通の封筒を投函し、東京へと向かいました。

次回は「第六十一話 ロレアルからの連絡」です。

|

【安 本 總 一】 現在 |

▲ページ上部へ